5月9日,農業(yè)科技報社媒體助農扶貧安康新聞采訪團從安康市區(qū)出發(fā),驅車近兩個小時,來到了當地人稱“香菇小鎮(zhèn)”的漢濱區(qū)茨溝鎮(zhèn)。在鎮(zhèn)上紅巖村食用菌脫貧園區(qū),一位年輕的負責人站在午后的陽光下向記者介紹自己:“我叫鄧金龍,今年29歲,2005年參軍入伍,2010年12月退伍回家創(chuàng)業(yè)。之前養(yǎng)過七彩山雞,因技術和銷售出現(xiàn)問題導致失敗。2012年到河南南陽西峽學習香菇種植技術,2016年回家種植香菇,現(xiàn)在香菇小鎮(zhèn)農業(yè)開發(fā)有限公司擔任總經理職務。”

鄧金龍說,該園區(qū)是一個集食用菌培養(yǎng)生產、加工包裝、儲備銷售、觀光體驗于一體的三產融合多業(yè)態(tài)發(fā)展的田園綜合體。項目總投資1.2億元,規(guī)劃面積2000畝,目前已完成投資3000萬元。

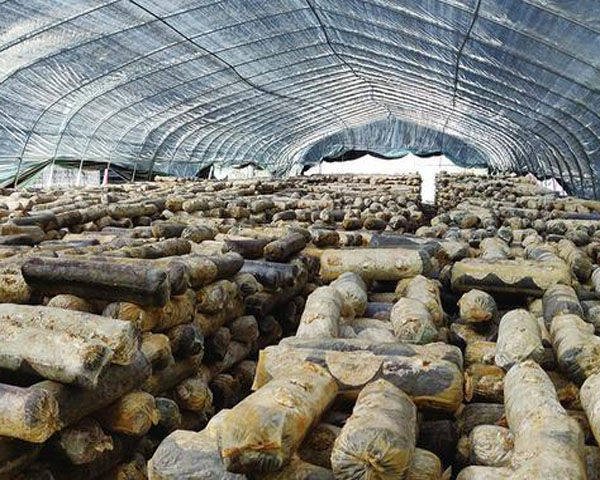

鄧金龍帶領記者走進了大棚,十余名務工人員在里面忙碌著。他拿起一袋菌棒說,按照“企業(yè)+合作社+貧困戶”的經營模式,公司年生產香菇菌袋1000萬袋,年產香菇1萬噸,輔射大河、譚壩、中原、紫荊、葉坪等19個鎮(zhèn)辦39個新型經營主體發(fā)展香菇產業(yè),帶動貧困戶2100戶,可實現(xiàn)產值1.2億元,實現(xiàn)利潤3000萬元,戶均增收7500元。

據了解,漢濱區(qū)以“區(qū)級統(tǒng)籌、鎮(zhèn)辦實施、村級所有、企業(yè)使用、收益固定、貧困戶受益”的原則,按照一般村貧困村每戶1萬元,深度貧困村每戶2萬元的額度,為貧困村集體進行配股,折股量化到村、收益量化到戶,實行村集體資金所有權、企業(yè)資金使用權、貧困戶分紅收益權“三權分置”。將資金投入到項目主體,經營主體投入到固定資產方面,給予帶動貧困戶每年不低于2%的資金分紅,用于流動資金的給予帶動貧困戶不低于6%的資金分紅,2020年以后,分紅資金歸村集體所有,將有效實現(xiàn)了貧困戶穩(wěn)定收益,壯大了村集體經濟,也確保了資金安全。

隨行的漢濱區(qū)新聞中心副主任汪金波告訴記者,漢濱區(qū)在產業(yè)發(fā)展和集體經濟融合中,改變以往資金投入存在的“撒胡椒面”“打水漂”等問題,盤活資金,創(chuàng)新方式,為壯大村集體經濟,實現(xiàn)群眾持續(xù)增收打牢了基礎,精準破解了貧困村集體經濟薄弱以及扶貧資金“趴窩”等難題。

來園區(qū)指導工作的漢濱區(qū)農業(yè)農村局干部周濬告訴記者,茨溝鎮(zhèn)紅巖食用菌基地是以異地興業(yè)、林權入股建設的特色產業(yè)園區(qū),通過“統(tǒng)一建棚、統(tǒng)一制袋、分戶經營、訂單回收、產業(yè)孵化、穩(wěn)定脫貧”模式,讓貧困戶熟練掌握食用菌生產技術后,回家自行發(fā)展,第二年再安排其他貧困戶進園入棚接受經營實訓。通過讓貧困戶經過經營實訓掌握技術,回家利用房前屋后建棚產菇,最終形成以園區(qū)為依托、以農戶為支撐的合作經營模式。園區(qū)不僅成了技術“孵化園”,也成為貧困戶的“創(chuàng)業(yè)園”,從而帶動貧困戶穩(wěn)定脫貧。茨溝鎮(zhèn)紅巖園區(qū)2017年帶動318戶貧困戶脫貧,2018年已有410戶貧困戶與園區(qū)簽訂了香菇種植協(xié)議,有80戶貧困戶在園區(qū)務工。

據記者了解,這種模式使貧困戶掌握了技術,每家房前屋后建棚產菇,實現(xiàn)自主發(fā)展產業(yè)脫貧致富,形成“一村一品”的食用菌產業(yè),從而全面帶動貧困戶脫貧增收。其流程是,由園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃建設標準化大棚,統(tǒng)一制成標準化成品菌袋,菌絲長滿發(fā)白后,發(fā)給貧困戶;貧困戶認領大棚,在技術員指導下負責日常技術管理和采摘香菇;貧困戶采摘的香菇,由公司統(tǒng)一按市場價格收購、銷售。

利用冬閑田栽培食用菌的技術要點

利用冬閑田栽培食用菌的技術要點 羊肚菌栽培地如何選擇?土壤怎么處理?

羊肚菌栽培地如何選擇?土壤怎么處理? 金針菇的兩種干制方法

金針菇的兩種干制方法 走現(xiàn)代的路 用機械化的設備 食用菌裝袋就選逸村裝袋機

走現(xiàn)代的路 用機械化的設備 食用菌裝袋就選逸村裝袋機